(REVIEW BUKU) Jurnalisme Musik dan Selingkar Wilayahnya, Menolak Senja Kala

Tahun 2018 yang baru lewat dibuka kabar duka dan ditutup kabar baik bagi jurnalisme musik. Tepat 1 Januari 2018, Rolling Stone Indonesia menutup majalah dan situsnya. Ini kabar buruk karena masyarakat kehilangan satu lagi referensi yang baik soal musik.

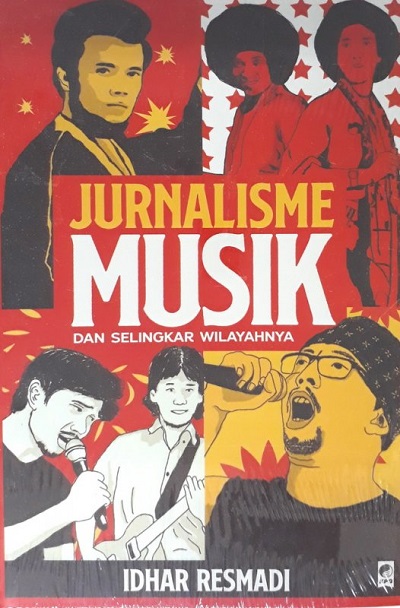

Namun kemudian, di ujung tahun, Desember 2018, terbit buku Jurnalisme Musik dan Selingkar Wilayahnya, terbitan Kepustakaan Populer Gramedia(KPG) yang ditulis Idhar Resmadi, jurnalis musik dan dosen Fakultas Industri Kreatif Telkom University.

Pada Minggu, 27 Desember 2015, harian Kompas memuat kolom yang ditulis seorang wartawan seniornya, Bre Redana. Tulisannya berjudul “Inikah Senjakala Kami...” langsung jadi viral. Sebab, tulisan itu membahas senja kala media cetak dan media daring (dalam jaringan, online) yang dikesankan hanya menjual kecepatan dan serba dangkal.

Setiap kali ada media cetak yang gugur orang lalu ingat ungkapan itu dan bertanya, inikah senja kala media cetak?

Media yang fokus mengulas musik juga tak luput dari disrupsi media daring. Sebelum Rolling Stone Indonesia angkat bendera putih awal 2018 silam, majalah Trax berhenti terbit Januari 2016, disusul majalah Hai berhenti terbit edisi cetak per Juni 2017 dan fokus ke daring. Praktis, saat ini tak ada majalah cetak lagi yang khusus mengulas musik.

Pertanyaannya lalu, ketika media yang khusus mengulas musik di negeri ini berguguran satu per satu apa masih perlu kita baca buku tentang jurnalisme musik? Jawabannya sangat perlu.

Di majalah Rolling Stone Indonesia edisi Februari 2011 musisi Kartika Jahja dari Tika & The Dissidents menulis kolom di rubrik Soundwaves berjudul “Jurnalisme Musik Indonesia Butuh Tamparan.”

Tulisnya, sudah rahasia umum bagaimana kebanyakan media lebih suka meng-copy paste siaran pers keluaran label atau manajemen artis dibanding meriset dan menambahkan twist yang membumbui artikelnya.

Kelakuan macam begitu merugikan masyarakat. “Pada akhirnya tak banyak yang bisa mereka pelajari dan jadikan inspirasi apabila semua majalah yang mereka beli menuliskan hal yang sama, dari sudut pandang yang sama, dengan susunan kalimat yang sama tentang band favorit mereka,” tulisnya lagi.

Contoh lain dimuat Idhar di buku Jurnalisme Musik. Katanya, bukan sekali dua ia menemukan kesalahan penulisan di berita musik yang ditulis media daring besar.

Kesalahannya macam-macam, seperti salah kutip, salah data, salah nama, dan bejibun kesalahan lain. Sejumlah reportase musik yang ia amati memang tak jauh-jauh dari wawancara klise (“Kenapa nama bandnya ini?”, “Kenapa memilih aliran dangdut?”), ulasan yang kering (“Suara gitar menggelegar bak suara petir”, “Band ini akan meramaikan belantika musik Indonesia”), atau pelaporan fakta dan data yang salah. (hal. 60)

Pendek kata ada kemunduran penulisan berita musik saat ini. Apalagi kini majalah yang khusus mengulas musik sudah almarhum.

Jurnalisme Musik dari Masa ke Masa

Oleh karena itu, buku semacam yang ditulis Idhar Resmadi ini justru mutlak diperlukan. Ia membedah panjang lebar perkembangan jurnalisme musik Tanah Air hingga ke zaman saat Nusantara masih bernama Hindia Belanda.

Tulisan soal musik telah ada sejak awal abad ke-20, namun kebanyakan hasil penelitian berupa tesis, disertasi, dan buku. Yang diteliti pun melulu musik tradisional, seperti musik Sunda, Jawa, Bali, dan etnik-etnik lain.

Warta seputar musik populer dimulai dari radio. Radio milik pemerintah Hindia Belanda NIROM (Nederlandsch Indische Radio Omroep Maatschapij) yang populer di masa sebelum kemerdekaan menerbitkan versi majalah De NIROM Bode pada 1934 yang berisi susunan acara radio dua mingguan dan berita musik-musik dari Barat.

Setahun kemudian, namanya berubah jadi Soeara NIROM, berbahasa Melayu, memuat profil komponis, foto pemain musik, penyanyi, dan grup musik.

Tonggak lain, pada 1940, komunitas jaz di Batavia (nama Jakarta dahulu) menerbitkan majalah Swing yang diasuh tokoh jaz masa itu, Harry Lim. Selepas merdeka, terbit majalah Musika pada 1957 yang punya slogan “Pembina Selera Musik yang Baik”.

Menginjak awal 1960-an di Yogya terbit majalah Diskorina yang meski menyebut dirinya “Madjalah Umum bagi para Remadja” memberi porsi yang banyak buat musik.

Tahun 1950-an pula musik banyak dibahas oleh Amir Pasaribu dan Andjar Asmara di majalah bergengsi masa itu seperti Siasat, Mimbar Indonesia, Zenith, dan Aneka.

Puncak jurnalisme musik Tanah Air terjadi pada 1970-an. Pelopornya adalah majalah Aktuil yang pertama terbit akhir 1960-an dan besar sepanjang dekade 1970-an.

Tirasnya sampai ratusan ribu dan jadi media berpengaruh bagi anak muda saat itu. Tidak hanya mewartakan musik, Aktuil juga mendatangkan grup rock Van Hallen manggung di Indonesia.

Tahun 1970-an juga Kelompok Kompas Gramedia menerbitkan majalah Midi yang lalu berganti nama jadi Hai. Meski labelnya majalah remaja pria, Hai banyak memuat tulisan musik, terutama di era 1990-an.

Selain di media mainstream, musik juga banyak dibahas fanzine alias majalah bikinan fans yang marak pada 1990-an. Menginjak 2000-an hadir MTV Trax (kemudian jadi Trax saja) dan lalu Rolling Stone Indonesia.

Masa Depan Jurnalisme Musik Kita

Buku Jurnalisme Musik tak sebatas merangkum perkembangan media musik Tanah Air. Buku ini juga membahas perkembangan jurnalisme musik di luar negeri, seperti yang diusung majalah NME di Inggris atau Rolling Stone di AS.

Termasuk bagaimana jurnalisme ini melahirkan berbagai genre penulisan, mulai dari ulasan album, wawancara, hingga pelaporan model jurnalisme gonzo yang di sini diadaptasi bentuknya ke dalam jurnalisme sastra.

Pada titik itu kemudian buku ini tak berhenti sebagai buku sejarah jurnalisme musik. Sebagai jurnalis yang berpengalaman menulis perihal musik sejak pertengahan dekade 2000-an, Idhar memaparkan bagaimana idealnya sebuah karya jurnalistik musik dibuat.

Ia khusus mendedikasikan satu bab membahas khusus kritik musik. Tujuannya, usai membaca, para jurnalis musik maupun calon jurnalis musik masa depan, punya panduan bagaimana menganalisis karya musik dengan baik.

Lewat buku ini, Idhar telah membantu menyumbang sebuah bahan referensi yang bisa jadi bekal abadi bagi jurnalis musik kita di tengah minimnya buku sejenis berbahasa Indonesia.

Kesimpulannya, majalah musik boleh mati namun jurnalisme musik tetap hidup. Kini, mulai hidup lagi zine-zine musik daring yang mengulas musik dengan berbobot. Tulisan panjang soal musik juga dapat tempat di media daring yang tak semata mengandalkan kecepatan dan keringkasan.

Benar adanya apa yang ditulis Idhar di bagian akhir bukunya (hal. 179), meminjam ungkapan bila raja Inggris mangkat lalu diganti raja baru,

“Music journalism is dead, long live music journalism.”

Beli segera buku Jurnalisme Musik karya Idhar Resmadi hanya di Gramedia.